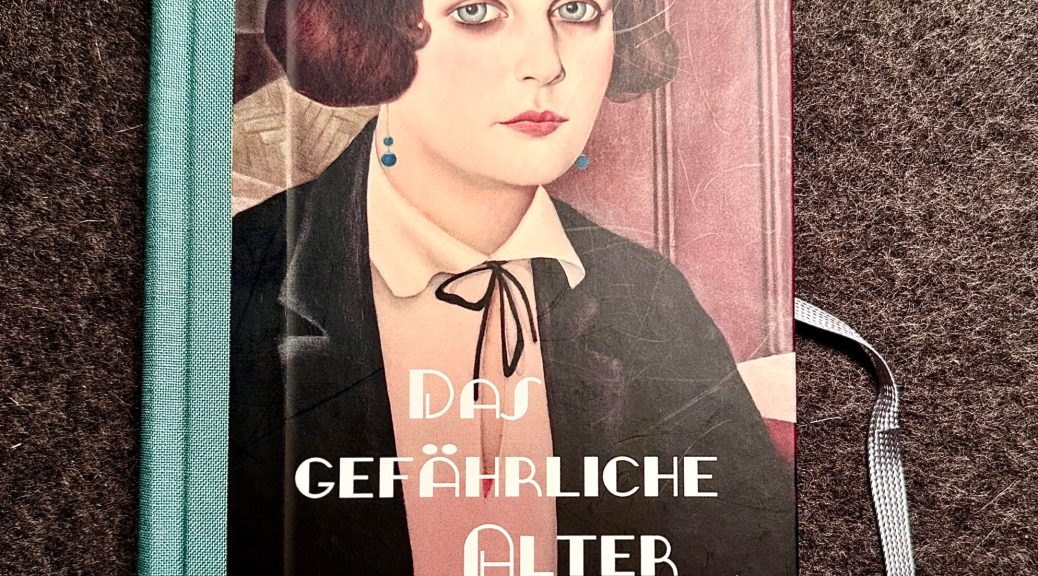

Karin Michaëlis, Das gefährliche Alter

„Das gefährliche Alter“ hat bei Erschienen 1910 Stürme der Entrüstung provoziert – eigentlich von allen Seiten: Ehemänner, Kritiker und auch Frauenrechtlerinnen echauffierten sich über das Buch, so dass sich die Autorin einmal bitter beklagte:

“ ‚Ich werde gebissen und zerrissen, wir sind hier gegeneinander wie Wölfe, bald bin ich ganz gestorben.‘ Sie habe doch nur zeigen wollen, dass die meisten Frauen in den Wechseljahren leiden und dass sie mit der gleichen Rücksicht behandelt werden sollten wie Männer mit Zahnschmerzen.“ Das liest man im Nachwort von Manuela Reichert, die den Roman und die Autorin zeitlich einordnet, die Veränderungen , aber auch die Aktualität der Thematik aufzeigt, die mit dem Altern einer Frau verbunden sind.

Doch es geht nicht nur – oder in erster Linie – um das Thema „alternde Frau“. Die Ich-Erzählerin, Briefe- und Tagebuchschreiberin, die sich mit nur 44 Jahren schon als alte Frau bezeichnet, hat sich von dem jungen Architekten Jørgen Malte in einem Waldstück mit Blick aufs Meer eine weiße Villa bauen lassen, mit einem Fenster über ihrem Bett, so dass die die Sterne sehen kann. Dorthin zieht sie sich aus ihrer langjährigen, aber langweiligen Ehe mit Richardt, einem ordnungsliebenden Perfektionisten, zurück, um weiterhin allein, jedenfalls ohne männliche Gesellschaft, zu leben.

Dort hat sie viel Zeit:

„Herrjemine, wie lang die Zeit doch werden kann. Jeder Tag hier hat mindestens achtundvierzig Stunden.

Ich spüre regelrecht das langsame Schwinden der Sekunden. Sie legen sich auf meinen Kopf wie der Staub auf die glänzenden Tischplatten. Meine Haare werden langsam grau.“

Und so denkt sie über Gott und die Welt nach:

über das Verhältnis von Männern und Frauen, die Institution der Ehe und was sie mit den Frauen macht, wie mit Frauen in den Wechseljahren umgegangen wird, wei diese sich selbsst sehen und be- und verurteilen. Sie schreibt Briefe, bietet Frauen Unterstützung an und führt penibel Buch über ihre Finanzen.

Doch nach einer Weile kommt sie nicht drumherum, sich auch mit sich selbst und ihrer Art, durchs Leben zu gehen, zu beschäftigen. Und allmählich wird ihr und auch den LeserInnen klar, was sie in ihrem Leben geleitet hat. In einem Brief an Malte bekennt sie ihm ihre Liebe und warum sie auf ihrem eigenen Herzen herumgetrampelt ist und nicht den Mut hatte, sich zu ihrer Liebe zu ihm zu bekennen: der Altersunterschied (von acht Jahren) und die Einkommenssituation des jungen Architekten.

Sie erzählt ihm ihre Lebensgeschichte und wie Geld zu „ihrem Abgott“ und die Aussage eines Dienstmädchens, ein „hübsches Gesicht sei mehr wert als ein Scheffel Gold“ für sie prägend wurden. Denn damit begann ihre „unglückselige Beschäftigung mit meinem Äußeren. … Der Gedanke an Geld wurde zu einem Gift in meinem Blut.“ Und sie schaut sich nach potentiellen reichen Ehemännern um und setzt ihr Äußeres, ihre Jugendlichkeit dabei systematisch ein. Letztendlich bittet sie Malte, sie zu besuchen, und beginnt – fast wie ein „Backfisch“ – sich die Zukunft mit ihm auszumalen.

Doch dann:

„Sein erster Blick teilte es mir mit. Aus Angst, mich mehr zu verletzen, schlug er die Augen nieder. …

Als sich unsere Blicke jedoch ein zweites Mal begegneten, wussten wir beide, dass alles vorbei war.“

Sie wendet sich dann an ihren Noch-Ehemann und bittet ihn, sie zu besuchen, sie eigne sich „vielleicht doch nicht für das Einsiedlerdasein“. Doch der ist mittlerweile mit einer 19 Jährigen liiert, etwas, was sie sarkastisch in einem Brief an ihn kommentiert, in dem sie ihm seine Zukunft als „Spielkamerad seiner künftigen Kinder“ aufzeigt, sie, die bereits „mit Champagner auf euch angestoßen“ hat.

Und Elsie Lindtner, die sich „im selben Jahr und im selben Monat zwei Männern angeboten hat und von beiden verschmäht wurde“ beschließt zu reisen.

Letztendlich ist „Das gefährliche Alter“ ein Roman über das Geschlechterverhältnis zu Beginn des letzen Jahrhunderts, die Abhängigkeit von Frauen in der institutionellen Ehe und die Versuche einiger Frauen, sich über Liebhaber zumindest einen Bereich (vermeintlicher) Eigenständigkeit, Zuneigung und Zärtlichkeiten zu schaffen, wohl wissend, dass davon nichts bekannt werden darf, obschon alle davon wissen.

Die Versuche der Elsie Lindtner, aus ihrer Ehe auszubrechen, können für sie auch erst dann beginnen, als sie durch eine Erbschaft finanzielle Unabhängigkeit erhält, und sich ihr Haus bauen lässt, um sich zu ihrem jüngeren Liebhaber zu bekennen. Zu spät.

Doch allein der Gedanke an eine mögliche Unabhängigkeit einer Frau von ihrem Ehemann reichte schon aus, einen „Shitstorm“ zu entfachen, wie im Nachwort zu erfahren ist.

Karin Michaëlis, Das gefährliche Alter, Briefe und Tagebuchaufzeichnungen, a.d. Dänischen v. Daniela Stilzebach, mit einem Nachwort v. Manuela Reichert, ebersbach & simon, Berlin 2025, 256 S., ISBN 978-3-86915-320-9

2 Gedanken zu „Karin Michaëlis, Das gefährliche Alter“

Durch solche Lektüre wird uns manchmal schmerzlich bewusst, wie schwer es die Frauen früher hatten, selbständig zu agieren und sich zu behaupten. Von wegen „gute alte Zeit“. Für Frauen war sie das keineswegs.

Einen lieben Gruss, Brigitte

Ja, sie waren unmündiger Besitz ihrer Ehemänner.

Auch mein Vater hätte noch die Möglichkeit gehabt, meiner Mutter ihre Arbeit außerhalb des Hauses zu verbieten.

Auch da gilt für mich ein. „Nie wieder!“

Liebe Grüße